Der Kanton Zürich weiss immer noch nicht, wofür er den Kirchen jährlich 50 Mio. zahlt

In kantonalen Papieren wird den Landeskirchen ein grosser gesellschaftlicher Nutzer beigemessen. Leider ist der Nachweis aber dünn, denn die hierfür bemühte Studie beantwortet die Frage nicht.

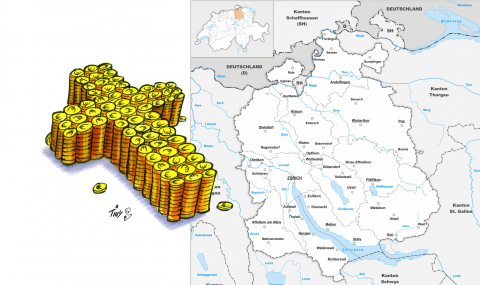

Der Kanton ist angehalten, die von ihm verwalteten Steuergelder nach bestem Wissen zum Wohle und Nutzen der Gesamtgesellschaft einzusetzen. Das Öffentlichkeitsprinzip setzt hierbei auch eine gewisse Transparenz der getätigten Ausgaben voraus. Ohne genau benannten Leistungsauftrag schüttet der Kanton Zürich jedes Jahr ungefähr 50 Mio. Franken an die fünf staatlich anerkannten religiösen Institutionen aus, hauptsächlich an die reformierte und die katholische Kirche des Kantons. Die Beitragsperiode, für die dieser Beitrag galt: 2014 bis 2019. Inzwischen wurde auch für die nächste Beitragsperiode (2020 bis 2025) ein Rahmenkredit von gesamthaft bis zu 300 Mio. vom Regierungsrat mit vielen Worten beworben und vom Kantonsrat durchgewinkt.

Nur nebenbei: Der Kanton Zürich erhebt auch Kirchensteuern von Unternehmen, die im Gegensatz zu Einzelpersonen nicht aus der Kirche austreten können. Damit kommen jährlich nochmals etwa 100 Mio. Franken für die religiösen Institutionen zusammen. Richtig gelesen: zusätzlich zu den 50 Mio., um die es in diesem Artikel geht.

Zurück zu diesen 50 Mio., die laut Kirchengesetz für «Tätigkeiten mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung» dienen. Hiermit wären z.B. soziale oder kulturelle Tätigkeiten gemeint. In Debatten um diese kantonale Kirchenfinanzierung wird gerne eine Kirchenstudie (Titel: «Kirchliche Tätigkeiten mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung im Kanton Zürich») zitiert, auf deren konzeptionelle Mängel wir zwecks besserer Übersicht in einem separaten Artikel kurz eingehen.

Bei einer Analyse der Studie sind ein paar Punkte aufgefallen: Der Kanton verwendet die Studie falsch, denn sie beantwortet die Frage nach dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen der landeskirchlichen Tätigkeiten keineswegs. Dieser Nutzen bleibt fraglich. Nachfolgend die Gründe.

Wer (falsch) misst, misst Mist

So erweckt der Kanton in eigenen Mitteilungen den Eindruck, man habe durch die Studie Aufschluss über die Wichtigkeit der kirchlichen Dienstleistungen erhalten, siehe z.B. hier oder auch hier. Stattdessen gibt es in der Studie hierzu keinerlei Messpunkte. Vielmehr ging es darin ausdrücklich um die Quantität, also die Anzahl der kirchlichen Tätigkeiten. Das bedeutet: Die Kirchen machen zwar «recht viel von irgendwas», aber es war niemals Thema der Studie, herauszufinden, ob sie mit diesem Geld das tun, was sie sollten, und ob sie dies auch gut (zum Vorteil der Leistungsbeziehenden und im Sinne der Steuerzahlenden) und effizient machen.

Dem Kanton scheint aber bereits die Quantität als Rechtfertigungsgrund zu genügen, jährlich die 50 Mio. auszuzahlen – und zwar quasi blind. Es fehlt ausserhalb vom schwammig formulierten Zweck «mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, z.B. Bildung, Soziales, Kultur» jegliche Leitplanke. Die Einschätzungen der Tätigkeiten erfolgten aufgrund subjektiver Massstäbe seitens kirchlicher Datenlieferanten – und es fehlt auch jegliche Kontrollinstanz.

So ähnlich wie «Bad Governance»

Es ist also kein klarer Leistungsauftrag definiert, sondern nur eine unscharfe Formulierung im Kirchengesetz vorhanden. In Kombination mit der Abwesenheit einer belastbaren Qualitäts- oder Effizienzmessung führt dies zu einer Art «schwarzem Loch». Siehe hierzu auch wieder den anderen Artikel, besonders unter dem Stichwort «Black-Box-Problem». Eine Leistungsbeurteilung darf nicht lediglich aufgrund von Eigenauskünften erfolgen. Ein Audit seitens aussenstehender Drittparteien wäre essentiell.

Würde man anderen Nutzniessenden kantonaler Gelder nicht etwas genauer auf die Finger schauen? Die Kirchen erhalten quasi einen Blankoscheck mit schwammigen Minimalauflagen. Hier fehlen Auftrag, Rechtfertigung und Transparenz, was man in jedem anderen Bereich als «Bad Governance» bezeichnen würde.

Der Elefant im Raum

Gegen Elefanten haben auch die Freidenkenden nichts, es sei denn, die Dickhäuter stünden als metaphorische Riesen in Räumen – und würden von niemandem bemerkt. Unser Exemplar nennen wir neudeutsch «Dogma Spillover». Damit meinen wir die Gefahr des Überschwappens religiöser Überzeugungen in als nicht-kultisch etikettierte Tätigkeiten. Wie stark können sich etwa stark religiös motivierte Beratende zurücknehmen, wenn sich Jugendliche mit Fragen zu Liebe und Sexualität (Verhütung, AIDS, Homosexualität) an sie wenden? Darf Scheidung eine Option sein, wenn eine verheiratete Person mit schwerwiegenden Eheproblemen zur Beratung erscheint? Was werden sie sterbenskranken Menschen sagen, wenn diese sie auf Sterbehilfe ansprechen? Oder wie stark lassen sich Geflüchtete beeinflussen, die aus Angst vor Abschiebung gar einen Religionswechsel in Kauf nähmen?

In solchen Fällen besteht bei erfolgtem Dogma Spillover eine psychische, physische oder soziale Gefährdung der Ratsuchenden. Die Leidtragenden einer dogmatisch unterwanderten Beratung befinden sich oft bereits in Krisensituationen. Sie haben daher häufig nicht die Kraft, aufzubegehren, sich nach weiteren Beratungsstellen umzuschauen oder sich an geeigneter Stelle zu beschweren. Hier fehlt nicht nur die Kontrollinstanz; es liegt vielmehr eine Art Bringschuld vor. Die Institutionen müssen unbedingt klarlegen, wie sie dem Dogma Spillover entgegenwirken.

In einigen dieser Bereiche mit den obigen fettgedruckten hypothetischen Fragen sehen aber die Kirchen gerade ihre interessantesten aktuellen und zukünftigen Tätigkeitsgebiete, wie aus dem Begleittext des Regierungsratsantrags und Kantonsratsbeschlusses zu diesem Thema hervorgeht. Im Dokument zum Beschluss finden sich Beispiele, mit denen die Kirchen gegenüber dem Kanton ihre Tätigkeiten bewerben und die sie seitens Kanton offenbar gerne noch stärker abgegolten sähen:

«Zusätzlich heben die Evangelisch-reformierte Landeskirche und die Römisch-katholische Körperschaft hervor, dass sie auch auf gesellschaftliche Veränderungen und Bedürfnisse reagiert hätten. Dazu nennen sie besonders drei Beispiele: das Engagement im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik 2015, Bestrebungen im Bereich Palliative Care und Spiritual Care sowie verstärkte Bemühungen im Bereich des interreligiösen Dialogs, namentlich in Bezug auf die muslimische Seelsorge in öffentlichen Institutionen.»

Da hatten wir Palliative Care. Ein Gebiet mit viel Leidenspotential. Und nun noch die Geflüchteten:

«Grundsätzlich geben die beiden christlichen Körperschaften zu bedenken, dass die methodische Strenge der Studie hinsichtlich des Begriffs der Leistungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung beispielsweise dazu führe, dass ihr Engagement für die Migrantinnen und Migranten nicht als gesamtgesellschaftlich bedeutend eingestuft werde. Beide christlichen Körperschaften würden jedoch eine gesellschaftlich relevante Integrationsleistung erbringen, die diesen Menschen nicht nur eine religiöse, sondern auch eine soziale Beheimatung biete. Grundsätzlich gehen beide Körperschaften davon aus, dass auch Werte- und Kulturvermittlung gesamtgesellschaftlich bedeutsame Leistungen darstellen.»

Wer bestimmt, welche Werte und Kultur da vermittelt werden? Auch die gegenseitige Beihilfe zum Selbsterhalt darf nicht zu kurz kommen:

«Im Weiteren seien die Kirchen überzeugt, dass sowohl dem interkonfessionellen als auch dem interreligiösen Dialog sowie der Unterstützung anderer Religionsgemeinschaften in den kommenden Jahren noch grössere Bedeutung zukommen werde».

Der «interreligiöse Dialog» kommt im Dokument etwa achtzehn mal vor. Dieser erfüllt allerdings – sachlich betrachtet – nur den Selbstzweck des Erhaltes irgendeiner Religiosität. Auch die Flüchtlingsarbeit steht unter dem Verdacht eines massiven Dogma Spillovers. Menschen, die auf der Flucht um ihr Überleben gekämpft haben, hegen eine grosse Hoffnung: dass sie nicht wieder zurückmüssen und für eine gewisse Zeit Fuss fassen können. Die Versuchung seitens christlicher Flüchtlingshilfe dürfte gross sein, den Betroffenen eine andere Geschmacksrichtung einer abrahamitischen Religion anzubieten. Vielleicht kommen ja Asylanträge bekehrter ChristInnen einfacher durch.

Fazit

Es gibt keinen konkreten Leistungsauftrag, keine Qualitätskontrollen, keine Prävention gegen dogmatisch getränkte Beratungen. Die Lieblingsbetätigungsfelder der Kirchen selbst finden in Bereichen mit massiver Dogma-Spillover-Gefahr statt. Und eine hierfür nicht ausgelegte Studie wird seitens Kanton immer wieder verwendet, um den Geldsegen an die Landeskirchen zu rechtfertigen. Sollen wirklich jedes Jahr weiterhin 50 Mio. an kantonalen Geldern in «gutem Glauben» an die Glaubensinstitutionen fliessen? Könnte man 50 Mio. Franken nicht mit weniger religiösen Reibungsverlusten in Projekte investieren, die tatsächlich nur das Helfen im Sinn haben?

Wir bitten die Zürcher Kantonspolitikerinnen und -politiker inständig, sich vor weiteren Budgetbewilligungen an religiöse Institutionen dieser Gefahren bewusst zu sein. Damit würde die Politik selbst etwas liefern, was wir bei den Kirchen aus guten Gründen anzweifeln: eine Tätigkeit mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung.

(Analyse der Studie: Marko Kovic, ars cognitionis; Text: Gabriela Salvisberg)